|

版权所有: 中国农工民主党云南省委员会 © 2020-2025 地址:云南省昆明市五华区翠湖南路94号8楼 邮编:650031 ICP备案号:滇ICP备20006623号-1 技术支持:云南启享科技有限公司 |

|

|

|

|

|

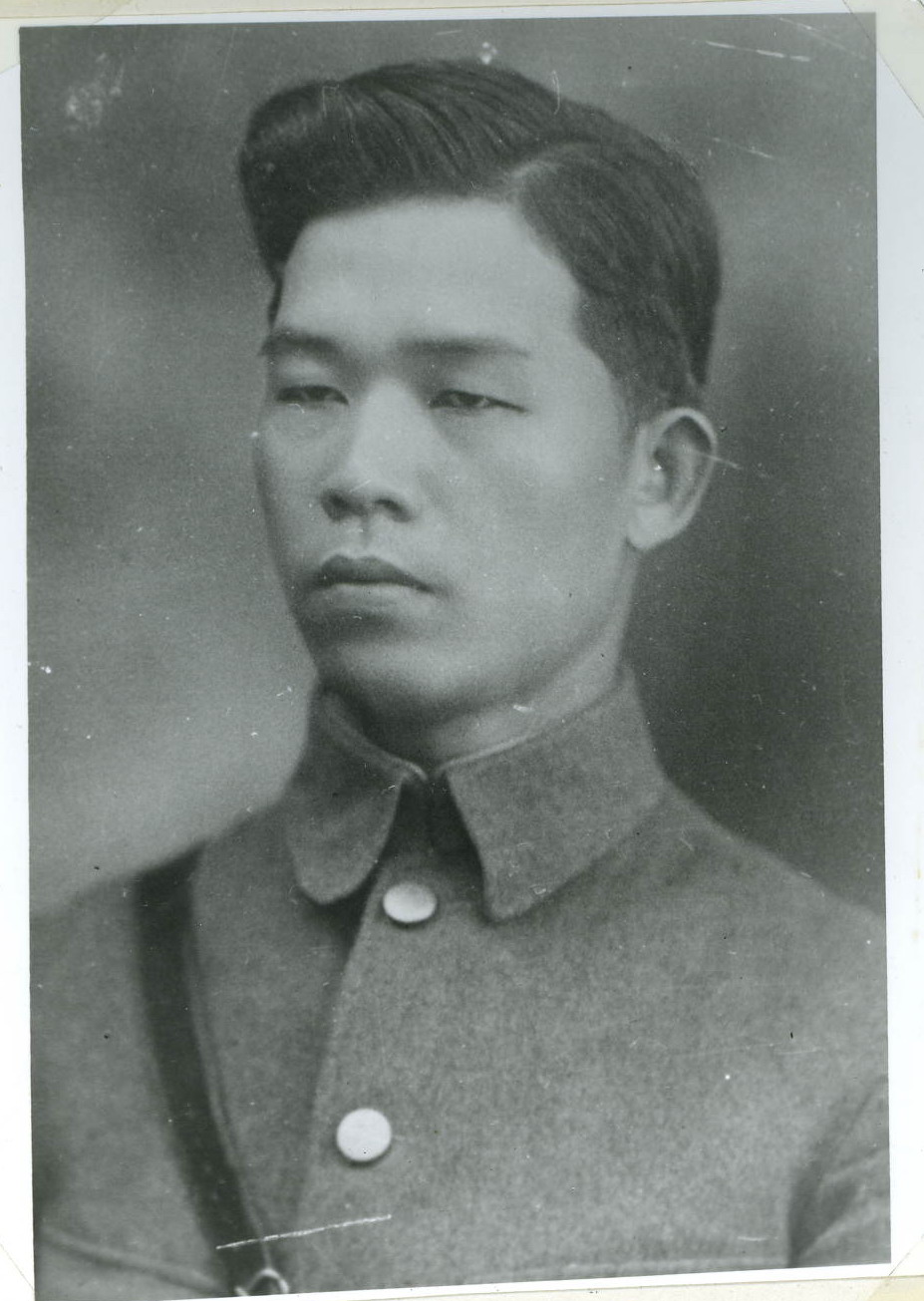

1925年,一位客居欧洲30岁的年轻人,在给妻子的信中写到:“我此次辞去一切来德国,也就是因为要研究革命的道理,并且研究使百姓明白革命道理的法子。将来我回国去,除了革命以外是未有路走的。”这位年轻人,就是农工党主要创始人邓演达(字择生,广东惠州人,1895年3月1日生,1931年11月29日被蒋介石下令杀害)。后人对邓演达的评价,主要是革命家、政治家、国民党左派领袖等,其作为一位走在时代前列的思想者的地位则往往被忽视。在此,笔者不揣浅陋,试图列举摘述邓演达在思想方面的主要成就,以期让人们更深刻亦更丰富地理解这位时代先行者的思想形象。

一、天下未有不学而闻能成功者

郭沫若在《纪念邓择生先生》中写道:“择生喜欢读书,在北伐的途中他读着布哈林的唯物辩证法的德文译本,始终不断,通读了一遍。”同学郭冠杰曾评价邓演达:“其为性纯洁,不慕荣利,好读书,学校的一切学术科也能悉心研究,每试必列前茅,经史子集无不读。”从这些回忆性文字中不难看出,邓演达作为一位不停学习、不懈思考的思想者形象,深深印刻在熟悉他的同志们心上。

国人皆熟知鲁迅“弃医从文”的故事,即鲁迅认为以医学疗救国人身体并不能救中国,唯有应用文学的手段,作铁屋中的呐喊,唤醒愚弱国民并改变国民性,中国才有希望。我们所不熟悉的是,军人邓演达亦曾有过类似想法。1924年底他辞去黄埔军校训练部副主任一职,决定赴德求学前,在给张难先的信中吐露心迹:“天下未有不学而闻能成功者……国人深陷拘虚、迷信、空想、狭隘等等传统环境中,非速行离开若干时,且速阅近日社会科学书籍,难去其痼疾。”可见,清末民初一代中国知识分子,在睁眼看世界之后,大多已看出传统中国的朽坏与没落,且多已认识到广开民智的重要性,因此希望能从各方面向西方学习,从而改变落后的中国。只是与鲁迅重视人性改造的文艺救国不同,邓演达偏重于学习西方社会科学来使民众觉悟与解放,进而通过平民革命来全面变更社会制度来救中国。

作为时代的先行者,邓演达心怀革命理想,向来注重从社会层面来认识革命之紧迫与必要,亦注重从思想理论层面来寻求革命之方向。在1930年草拟的《中国国民党临时行动委员会政治主张》(简称“我们的政治主张”)中,他开宗明义地写道:“我们先要明白了解中国社会的结构,然后才能着手解决中国的政治问题。”邓演达游历欧洲寻找到的革命方法,主要就凝聚在“我们的政治主张”当中,其核心理想就是依据中国现实而创立的“平民革命”理论,其目标为:“解放中国民族,建立以农工为中心的平民政权,实现社会主义。”(1930年11月10日《南京统治的前途及我们今后的任务》)

在平民革命理论之外,邓演达一般的思想主张,集中体现在1929年他于柏林撰写完成的《我们的思想系统和主张的依据》一文。文章的主要内容,收录在1932年毅军编写出版的《邓演达纪念集》中太任著《邓演达同志的思想轮廓》中。在文中,邓演达对自己的思想理论体系作了简要的系统化论述,以此来构建自己的斗争哲学,作为指导平民革命前进的思想基础。本文在论述邓演达思想时,主要来源即为此文。

二、邓演达平民革命理论简述

邓演达“平民革命”理论,实则就是其所憧憬达成的建国纲要,后来研究论述者众多,笔者在此仅择要概述。邓氏认为,革命者应坚持唯物论和唯物史观,从而认清中国社会的性质,即:中国是一个处在前资本主义时代的半封建、半殖民地社会,因此可以不必经过资本主义革命,不必在形成发达的资本主义之后再进入其它社会形态。因此中国革命的性质,必定是带有民族性的平民革命,其实质是农民革命和土地革命,其任务是推翻帝国主义和封建军阀地主阶级统治,建立以工农为重心的劳动者政权——平民政权,进而通过国家资本主义,最终实现社会主义。

邓演达“平民革命”理论是对孙中山“三民主义”思想的继承与发展,他提出建立新的革命政党,基本延续了孙中山改组后的国民党阶级属性,即以工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级为基础的民主革命联盟,但邓演达更强调以农民、工人为重心。邓演达就平民政权的内涵、组织、保持及中央与地方政权的关系做了系统阐释,主张各职业团体及准职业团体按比例派遣代表,组成国民大会作为全国最高权力机关,从而使劳动者真正成为国家政权的主人。

为反对帝国主义,达到民族解放的目的,邓演达提出废除一切不平等条约,重新订立完全平等的条约,对苏联以双方完全平等及不干涉中国革命为限而恢复邦交,与各弱小民族合作建立反帝国主义联盟。他认为,平民政权建立后,应推行国家资本主义以实现社会主义。对外主张关税权绝对自主,收回一切银行、铁路、航业、通信机关、矿山及其它重要的由外资经营及外人管理的企业,实行对外开放,设置国家特许租营制度,允许外国投资团在本国经营企业。对内废止厘金制度、包税制度及一切苛捐杂税等不合理的税赋制度,实行计划经济并与市场经济相结合,推行“耕者有其田”及一般的农业政策。在社会建设方面,他提出施行改良工人生活、社会保险、创设无偿的平民医院、禁止纳妾及人口买卖等社会政策。文化方面实行文字普及、限期推行无偿的义务教育制等政策。

邓演达提出的平民革命,在当时的中国,他认为当务之急便是实行民主并解决农村土地问题。所以当他被捕后,在1931年9月25日的《狱中书简》里,曾跟同志解释何种条件下他会与南京政府合作,即:“只要他们接受我们的主张:开国民会议,解决土地问题,我即可表示与他们合作;否则个人的屈服是无用的,无意义的。”邓演达的平民革命构想,因他突遭杀手,未能领导革命成功,也就未得到具体实施。然而其理论之进步倾向、超前于时代的真知灼见则是显见的。后来中国共产党领导的中国革命,实行以工农为中心、土地革命、对外开放、计划经济与市场经济相结合等等方面,邓演达的理论皆与之有诸多契合之处,足以显示出邓演达的确是一位超群出众的革命思想家。

三、邓演达论宇宙

邓演达的哲学观点,深受德国哲学家康德、黑格尔、马克思、胡塞尔等影响。他以“论宇宙”为开端来阐述其哲学,亦是学习西方哲学的结果,完全跳出中国阴阳太极、天人合一等传统宇宙观的窠臼。邓氏之论宇宙,实则是从认识论出发,把探讨自我与外部世界、感觉与经验、可知与不可知、相对真理与绝对真理的关系作为探讨的主题,以此作为构建其哲学思想体系的出发点。

邓氏认为,认识起于感觉,随感觉的世界逐渐扩大,主观的科学变发达,就形成经验科学。经验科学的发展,认识宇宙的范围就不断扩大。但不可思议之处在于,宇宙中永远存在不可认知的世界。原因在于,人类本能是有限的,无法了解宇宙全体;且可认知范围扩大的同时,不可认知的世界也在扩大。从这个角度,可知我们所谈论的宇宙,正是我们所认知的宇宙;因我们认知能力有限,我们只能认知世界的一部分,但绝然不能认识宇宙全体。

关于宇宙可认知的部分,邓氏指出大致可分为自然界现象和人类社会现象。他认为,人类的认知工具有:数学、伦理学、假说真理的前提(形而上学)、以已知法则为依据的东西。人类认识宇宙的道具,是以经验的已知法则和不可证明的形而上学为依据的。宇宙可认知的部分也不是绝对能证明的。但认知若要通过经验积累形成知识、指导实践,我们就必须相信宇宙可认知的部分绝对存在。因此,我们相信由经验追求导出的法则,由此法则我们能够认识相对的真理,自然科学和社会科学都不会超过相对真理的范围。正是基于此,邓演达认为自己是一个相对实在论者。

由此,邓氏认为宗教将永远存在。他认为:我们所说的宗教,是对于宇宙问题中不可认知,即使追求也无法得知的部分,用一种解释和教义来判断并使其成为信仰,为的是不使人生和宇宙有冲突,不对其抱有怀疑。人类最终不可能解决宇宙终极问题,因此宗教的基础永远存在。随着科学的发展,不断解答和颠覆信仰问题,不少“迷信”被破除,宗教教义和信条就会随着时间而不断改变,但并不能彻底令宗教消亡。这是邓氏与马克思主义宗教观最大的不同之处。

正是基于邓演达对认识论和宗教问题的理解,他才会如此鼓励同志:“我们分析事物的道理必须要有严谨的态度。如果一个人没有理想,就没有勇敢的精神。历史上伟大的人物,客观上来说是环境的产物,而主观来说,这些伟大的人物都拥有宗教家的精神。”

四、邓演达论人生

秉承宗教家勇往直前的精神来引领中国革命的邓演达,“对于人生问题,择生同志的态度和行动是完全一致的。他是乐观主义者,勇敢的前行者。他永远积极,永远向前看,与他一生的行动是完全一致的。”(见太任著《邓演达同志的思想轮廓》)

邓氏看待人生的态度,亦跳出“穷则独善其身,达则兼济天下”的传统趋利避害观念,而是以西方哲学的分析方法,将人生分为客观的和主观的人生。复举出客观的人生有两种情形:一是怀疑论者不相信人生的合理性,不相信人类欲望的合理性,要么抱着怀疑生活,要么因意外的事情而自杀;另一种是实在论者,相信人生的实在,相信它的相对合理性,相信人类社会散布的法则会不断进步。主观的人生亦有两种情形:一是悲观论者认为人生是机械性的,没有价值,没有乐趣,所以,要么是厌倦了人生要么选择自杀,而且还积极地破坏人类社会(比如说佛教);另一种乐观主义者,认为人生是协调的,充满了乐趣,所以英姿飒爽,充满朝气的活着。

服膺相对主义的邓演达,在客观与主观方面,并未绝对偏向任何一方。正如他在1929年6月23日给季方的信中写道:“因为想解决宇宙的全体问题,依据一个根源是很容易涉于幻想的了,我觉得不必死死地去追求的。”在面对人生的问题上,他以综合的、不偏执的方式,选择在客观与主观方面达到一种平衡。因此,他在客观方面肯定实在论者的人生观,在主观方面肯定乐观的人生观,所以他才对佛教脱离社会的消极避世耿耿于怀。思想是为了选择,而邓氏思考的结果,便是选择“实在论和乐观论的人生观,只是人类社会的客观存在本能,单纯地过着积极向上的生活。”

邓演达总结自己的思想的重要目的,就是为了要号召自己的同志,无论社会环境是好是坏、无论自身所处是顺境或逆境,都要相信人生是实在的,社会是会进步的,从而乐观地生活、积极地行动。邓氏的乐观积极,在狱中得到充分呈现,如在遇害前夕,他仍写信叮嘱一同被捕的同志:“当现在这种时候,不可把时间空过,总要使大家用功读书,虽然在这种苦时候,也是训练兄弟们的机会。”他之所以反对怀疑主义和悲观主义,究其原因在于他相信理性的力量。他认为人可以运用自己的理性去认识世界、理解世界,通过积极的行动去改变世界,从而在履行使命的过程中实现人生价值,这就是他要号召同志进行中国革命的根本原因。

五、邓演达论社会

社会是每个人的生活舞台,也是每个人实现个人价值的根据地。邓演达崇尚理性,认为个人的价值不在于升官发财、谋求私利,而是在于能否促进社会进步。因此他认为:“社会的生存和发展,是建立在实在、乐观的人生法则的基础上的。”他将相信实在、乐观的人生观,作为现代人的宗教信仰和人类求生的依据。

邓演达将“所有人都有生的欲望”作为讨论人类社会的前提。虽然在现实生活中,邓演达有点像个禁欲主义者,他生活简朴,从不追求物欲享受,乃至说决定穿着草鞋去战斗。但在思想上,他并不认同宋明理学“存天理、去人欲”的思想,而是肯定欲望的合理性,进而认为人类社会存在的目的,就是要满足人类的生存欲望。随着社会发展,人类的欲望在不断扩大。社会为了不断满足人类逐渐扩大的欲望,就不断地开发利用自然界,由此才有了原始社会、农业社会、工业社会的更迭演进。

在看待社会发展上,邓演达无疑深受西方进化论影响,认为社会是在不断进步的,革命便是创造美好未来的必经之路,因此他与传统儒家“郁郁乎文哉!吾从周”和“言必称尧舜”的孔孟保守主义不同。在社会进化中,邓氏赞同马克思辩证唯物论观点,认为阶级斗争和生产力的进步都是必须的。他认同人类社会有史以来就存在阶级,认为人类社会生活一方面是在各阶级个人的相互依存、相互帮助下生存下来的;另一方面,社会内部逃离不了阶级斗争,而阶级斗争的结果往往就是扩大人类的欲望,促进生产力进步,最终让社会发展。

邓演达在文中总结了卡尔·马克思社会进化法则,并认为这个法则可以解释有史以来的社会现象,因此是合理的,值得信任的。社会进化法则主要观点如下:“社会的进化,是生产力发展的结果。生产力的发达,是靠技术发明。阶级社会中包含着社会内部相互矛盾的力量和敌对‘其他阶级’的力量。这两种力量的较量,往往促进了技术发明和生产力的发达。然后,社会就不断进步着。”

相信社会进步与邓演达的革命乐观主义是一体两面,归根结底是要肯定革命行动的价值,即革命能带来社会进步。中国曾经是个苦难深重的国度,鲁迅看到一个“人吃人”的社会,看到刑场旁观杀人的冷漠与愚昧,这样的民众既看不到未来的希望、看不到改变的可能,又如何会肩起黑暗的闸门,让下一代到宽阔光明中去呢?而邓演达强调社会之不断进步,正是要让身边的同志及民众对未来抱有希望,相信唯有革命才是中国的正途,从而鼓舞其力量和自信,向一切反动的仇敌冲锋,完成中国革命,实现永久和平。所以他在1928年3月5日致季方的信中提到:必须抛弃老庄、儒学、佛教、基督教的唯心主义,代以新的、“人”的、社会的、乐观的、有希望的人生观社会观……我们新党的领导者必然要加一番彻底的研究和彻底的认识,才能配做新党的信徒,才能负担改造中国的使命。

六、邓演达论政治

从社会进化法则中,邓演达认为有史以来的人类社会的构建都是基于阶级斗争和生产力这两个重要概念,因此政治就是解决阶级斗争问题,经济则是解决生产力的问题,伦理是对阶级斗争的态度和人与人之间关系的解释。由于阶级斗争和生产力相互联系,因此政治、经济、伦理也是相互关联的。

邓演达承认政治是用来解决阶级斗争的工具,但他也看到人类为了生存、满足欲望都必须依靠互相帮助,因此互助的必要性是“经济合作”和“政治组织”的第一基础。这也突显了邓氏的相对主义,他并未因阶级斗争而无视人类的互助,因此在斗争中高度强调同志间的团结,这在强调阶级革命的年代是难能可贵的。

邓演达认为,阶级随着私有财产及其分配不均而产生,随之产生的就是阶级社会的政治,即:不劳动或劳动量极少的一个阶级用来压迫榨取其他阶级的工具。而哪里有压迫,哪里就有反抗,因此政治革命即被压迫的阶级用武力颠覆权力阶级而获得统治者的地位。权力转移后,新的统治者为维持社会新秩序,亦必须使用武力,所以政治与武力不可分。

邓演达将我们研究的政治,限定于阶级社会的政治,而非无阶级社会的政治。他认为,只要承认存在阶级统治,就只能承认阶级内部的民主,而无法承认全民的民主;我们赞成阶级和民主制度,反对全民的民主和制度。也必须看到,历史上没有只存在两个阶级的社会,也不可能有绝对的独立阶级的斗争,政治斗争都是数个阶级联合起来斗争的结果。因此,当时邓演达就强调联合战线的重要性,强调政治制度必须建立在客观必要的多个阶级联动的阶级民主之上,这与中共后来所强调的统一战线法宝可谓不谋而合。

在论政治这一章节中,鉴于邓演达自大革命失败以来始终反对蒋介石独裁统治,他专门附有一篇《我们对寡头专政的态度》的短论。邓氏认为,政治合理性问题很复杂,一个人不可能懂得全部,一般只能认识一部分。民主制度认为,结合多数的部分客观事实后可以形成合理的全体。而主张寡头专政的人,多数都是没有认识真理的人,因此为了强调认同和权威而反对民主。民主制度是在拥有共同的厉害关系的联合体内部,为了讨论而设的制度,它通过讨论来寻求真理,因为只要是特殊真理,一定可以说服人、让人信服。民主制度有可能获得真理,也有可能因为盲从导致全体主义的危险。为此,邓演达旗帜鲜明地反对所有个人专政主义,赞成民主。针对寡头政治,他在《我们为什么要推翻南京蒋政府,我们要求的是什么?》中亦曾讲到,贪污残暴的官僚政治及军事独裁之所以得以存在,是因为人民不能参与政治、监督政治,没有对抗的武装力量;而要消除独裁和官僚腐败,必须广大人民有组织自由和言论自由,能表现人民的权力才能实现。

从社会思想方面来讲,邓演达大体接受马克思思想。但他不是盲目的信徒,而是批判性地接受。邓氏认为政治原则是建立在经济利益分配上的,由此而形成一种经济制度,进而构成相应的社会秩序。政治原则是为保持相应社会秩序而施行的技术性方法,它决定着经济利益的分配,同时其作为一种技术,是应该通过民主讨论而不断臻于完善的。

七、邓演达论经济

讨论政治,必然离不开经济问题。在讨论政治斗争为何需要联合战线时,邓演达就指出这是个客观的经济问题,必须对经济关系客观分析后才能明白。邓氏认为,经济和政治不可分,经济主导生产面,政治主导分配面。对政治经济作如此简洁的区分,可谓是干净利落,并且能在电光火石间直抵事物的本质关键,充分显示出邓演达作为一位革命家、行动者的思想特点。

邓演达非常重视经济学的研究,这又是他与中国近现代革命家异常不同的一个特点。受传统中国重农抑商思想影响,传统中国士大夫乃至近现代知识分子,大多都好谈心性之学,而对政治制度、经济科学等与我们生活极为相关的经世济用之学却甚少重视,这也是西方在迈入资本主义社会之后中国变得落后的重要原因之一。1929年1月邓氏在致季方和丘萼华的信中写道:“我现在所有精力都集中在研究经济史和经济理论。7月份前就能告一阶段。这个月末,必须让政治理论和政治史的研究告一段落,中国问题的研究大概会从来年开始吧。迄今为止研究得到的结果,虽然少,但已经形成一个系统,我已经把这个系统的思想和主张写进了文章。”

邓演达将经济学视为是所有社会现象的基础,而经济科学努力的综合出发点,是怎样提高生产力、怎样增进群众幸福(享受物质生活)等关键问题。他认为经济制度包含了成熟和衰亡期,如果一种经济制度仍在向前发展,生产总量仍在增加,那么它相应的政治制度就不会灭亡。生产和分配形成生产关系,因此生产关系就是经济与政治发生作用的具体表现,也就是政治经济学所研究的关键环节。

邓演达认为,阶级社会的生产关系,生产物的分配和使用是在不均等的原则上形成的,是榨取者和被榨取者的关系。当生产关系敌对化的时候,就会发生阶级斗争。然而,经济制度发展、成熟、衰亡的限度,是由经济法则所规定的,不为主观力量所改变。因此,面对阶级斗争,邓氏看到也有两种主张:一是主观阶级斗争论者,认为只要被榨取阶级的阶级意识增强,他们自然会去破坏眼前的经济制度,建立新的经济制度。然而,主观选择虽然是个人自由,但是如果违背经济法则,结果只可能是失败。另一种是客观的阶级斗争论者,他们也主张阶级,但是强调客观分析、考察斗争的界限。他们认同实现社会主义是每个人的愿望,但在缺乏客观条件的情况下,只有靠主观力量才能促进客观条件成熟,盲动冒进并不能马上破坏资本主义来实现社会主义,因此他们反对用暴力夺取政权,而主张在议会中进行政治斗争。邓氏认为,当时的世界各国,经济落后的贫困国家多信奉主观阶级斗争论,而经济发达的富裕国家多信奉客观阶级斗争论。

邓演达着眼经济来看待阶级斗争,强调客观的阶级斗争,这就是为何他在自己的建国理想中,能够准确预见到中国要实现社会主义,必须经过国家资本主义的过渡,必须实行对外开放、计划经济与市场经济相结合等政策。在这些预见中,邓氏仿佛是个先知般的存在。其实,所谓“先知”,不过是能够通过广泛学习与深入思考,从而凭借已有知识对未来作出科学判断而已。

八、邓演达论伦理

儒学作为传统中国两千多年来占支配地位的意识形态,其核心便是注重伦理道德,儒家伦理倡导的“仁义礼智信”被中国宗法等级制度标榜为最高价值,也是历代皇权统治者最为看重的思想统治工具。生于晚清的邓演达,受西学东渐影响,自小接受开明西学教育,他对伦理的看法与儒家伦理全然不同。儒家伦理为礼制服务,即是为皇权等级制度服务。而邓演达所倡导的则是革命伦理,其目的是为了推进社会革命,促进人的解放和社会进步。

邓演达认为,伦理是人与人关系的法则,概分为两种,即互助法则和斗争法则,二者皆源于寻求生存下去的道路。他认为,“信”和“爱”是人类的共同要求,斗争法则是基于其他阶级、现象的对抗而成立的。对待敌对对象用斗争法则,对本来的阶级则用互助法则。统治压榨的阶级,利用伦理学说和信条作为欺骗被压迫榨取者的工具,禁锢被压迫榨取者。伦理是伴随人类欲望后天形成的,具有阶级性。社会运动特别是革命运动过程中,必然伴随对构成旧社会秩序伦理学说的破坏,形成新的伦理。

谈到伦理,邓演达也曾对革命和爱情作过论述。他认为在当今这个世界上,真正的爱情是不存在的,它只存在于革命之后的大同世界,那时不再有贫富之别、美丑之分、男女之异;有共同的生产、共同的福利,均等的知识、统一的教育;美也是平等的,所有的人基于爱而走到一起,不再有不可告人的目的,不再有只为自己打算的行为,这种爱才是所谓的真爱。现在革命与反革命的斗争还在进行,自由天堂之门尚未开启,未来的胜利在等待人们去夺取。因此,邓演达认为,目前每一个人应当做的就是唤醒青年先搞革命后谈爱情,一旦革命成功,爱情也将到来;一旦革命失败,爱情也将告吹。所以他号召革命青年们:革命尚未成功,彻底砸碎那不可能的爱情之梦!

九、对邓演达思想“自画像”的简略评述

在《我们的思想系统和主张的依据》一文的结尾,邓演达对自己的思想主张进行了简要总结,如同是他为自己描绘的一幅“思想自画像”。邓氏的总结如下:

“我们是相对实在论者。

我们赞成乐观人生观。

我们主张阶级斗争,但我们主张的是客观的阶级斗争。

我们虽然赞成民主,但只赞成阶级内部的民主。

宇宙是个大谜团。我们在谜团里寻找真理,寻找答案。

人类的生活是斗争的生活。我们必须投入全部的精力去斗争,去寻找答案。

我们的安慰是适度的进步和闪烁的微光。

我们斗争的口号是平等、自由,然后得到的结果是博爱。”

将近百年后,再看邓演达的这幅思想自画像,应该说依然闪烁着相对真理的光芒,且依然充满着激励人心的力量,对于生活在今天的人们仍然是不无教益的。1929年写下这些文字的时候,邓演达年仅34岁,然而其中隐含的思辨的力量、思想的锋芒、鼓舞向前的气魄,是许多自诩为思想家或革命家的人或许一辈子都未曾达到的。正是因为邓演达所具有的思想魅力,他才能在大革命失败后短短三四年时间里,在流亡与逃避通缉的地下生活中,集结了众多志同道合者,共同为使中国革命走上正途而不懈奋斗。

邓演达的思想魅力,曾经让宋庆龄深为折服,她后来回忆说:“在柏林的几年中,有一部分的国民党员,邓同志在其中组织了一个学会并加以领导。因为他对于历史、经济、哲学等学科全有渊博的知解及敏锐的识断,使那些接近他的人都能获得极大的教益,并更深切了解中国革命前途所可遭遇的种种问题。他分析世界大势和其他相互间的关系,是那般清楚而一无疑点;解释中国民主革命的前途,又实实在在是处处令人叹服。”

在邓演达身上,我们看到一个永远乐观、始终缜密思考、不断探索的思想者和行动者形象,他试图通过向西方学习、向世界学习,努力建立一个理论框架来理解中国革命,从而探索出一条中国向何处去的法子。这样的探索是可贵的,其中留下的思想微光,亦是值得后人学习并钦佩的。必须承认,接受西方思想的邓演达,在某些方面亦未能避免踏入二十世纪初西方主流思想的某些误区,某些方面也不免对社会存在简单化的判断,然而作为一位崇尚相对、赞成民主的思想者,倘若天假其年,相信他会经由思考的深入而不断丰富自己的思想。遗憾的是,两年后,他就被自己所反对的独裁者残忍杀害,思想的脚步被迫终止。

作为一位革命领袖,邓演达的思想体系始终是围绕着革命这个根本主题来构建的。因此,他的所有思想,可以说都是为了革命,尤其是为中国革命寻找出路。这就使他的思想带有“革命即终极追求”的时代色彩,有时也不免有种“革命决定论”“进步高于一切”的有失简单的价值判断。但我们也看到,他虽然承认政治与暴力分不开,他自己却不是一个崇尚暴力之人,这也才能促使他从一位治军有方的军人逐渐变成一位试图领导社会革命的政治领袖。他也不赞成当时某些革命者的盲动倾向,而是知道事物的转变必须先促使条件成熟,因此社会的进步是适度的,而非一天就要建成乌托邦。

1929年2月17日,邓演达在给季方的信中写到:“我主张‘斗争性的和平主义’,或者说‘斗争性的民主主义’,这和欧美的民主不同,也和苏联的独裁不同。”这即表明,邓演达在探索革命法子的道路上,已经抛弃了照搬照抄的模仿阶段,形成了依据中国现实来采取行动的革命自觉。也表明他试图领导的革命,并不是单纯为了斗争而斗争,而是为国家争和平、为民众争权力的民主斗争。邓氏所期许的革命,是开明无私的领导者与同样具有建立一个更美好的、更有人情味的平等世界的历史责任的平民大众的结合,他认为未来不可能由那些脱离人民群众的所谓“精英”的联合来创造。

美国学者贺钦贤在《邓演达和第三党》一文中,曾对邓演达的逝去写下过挽歌般赞美的文字:“不管结果如何,1931年夏末,有那么一段时日,有这样一个人,他有那种向前冲的能力,也有向前冲的打算……撇开他性格上的弱点,他还是一位很有吸引力的领导者,有丰富革命经历的革命家……随着邓的离去,有机会成为中国革命历史重要部分之一的那一页被撕掉了,残存力量分散到社会的各个方面,去扮演并不起眼的却不能同样重要的角色。由独自一人领导的运动随着他的离去就注定是要失败的。就如邓喜爱说的那样,‘各个人皆为小小的螺丝钉,每个人都不过是在整个人类社会进程中一个小小的工具,都不过是在某个时代中,整个社会的一点微尘’。在革命运动中,最后将是平民大众自己解放自己……”

无论曾经在中国政坛上多么闪耀,邓演达今天已是被历史尘封的人物。尘埃落定之后,无论生前何等超群出众的人物,都将面临渐为后世遗忘的命运,这是人类世代更迭的必然规律,亦无须喟叹。邓氏抱着为革命牺牲的信念,英年罹难,命运之无情不免让人嘘唏,然亦可谓是求仁得仁,故毛泽东予其“以身殉志,不亦伟乎”的崇高评价。后世之人,若有兴趣追索邓演达之生平行迹、勋劳事功,定会为这位英姿飒爽的青年人勇往无前的身姿而欣然赞叹。他所提出的政治理想——历史以其迂回跌宕的前进方式——有些已然实现,有些尚未达成,有些彻底被遗忘。然而他所描绘并用自身行动所呈现的那副思想自画像——在宇宙的谜团中保持有限人类应有的谦卑,同时相信学习与理性的力量能够求得相对真理,并以乐观心态为真理的实现而与敌对势力展开斗争,不断追求个人的觉悟与解放,努力促进社会的民主与进步,最终实现社会的平等、自由与博爱——即便在今天,依然如天上一颗星,闪烁着微光,让夜行人觉得温暖,犹如一种生动的指引,鼓舞着人们昂首踏步向前。

参考文献:

1.中日邓演达研究/韩斯疆编著.长春:吉林大学出版社,2010.9

2.邓演达文集新编/梅日新 邓演超主编.广东人民出版社.2000.3

3.邓演达诞辰一百周年国际学术研讨会论文集.梅日新 邓演超 丘挺主编.广东高等教育出版社.1996.8

|

版权所有: 中国农工民主党云南省委员会 © 2020-2025 地址:云南省昆明市五华区翠湖南路94号8楼 邮编:650031 ICP备案号:滇ICP备20006623号-1 技术支持:云南启享科技有限公司 |

|